朱永明

多年来,党和国家惠农利民政策如阳光雨露润泽雪域高原,牧民们从游走的帐篷搬迁到了定居的小康村,老一代牧民的生活从传统走向现代,此时如何将本民族的优秀传统文化传承给下一代,让下一代在传统的基础上进一步去继承、创新呢?

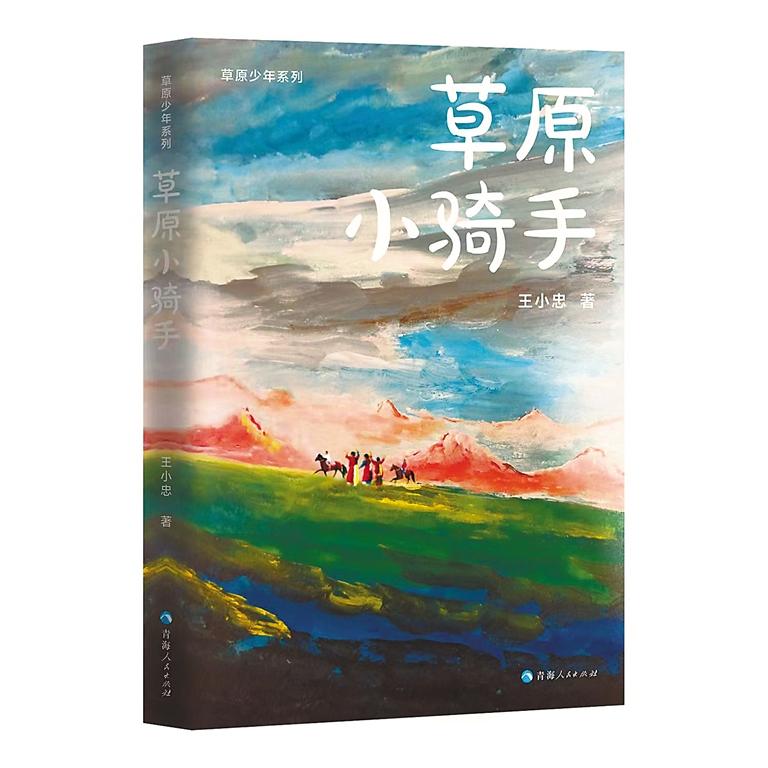

近几年,甘肃甘南作家王小忠特别关注雪域儿童的成长,他于2023年底出版的长篇儿童小说《草原小曼巴》与《草原小骑手》,再一次回归到雪域高原农牧村结合的边陲地带,尽心思考那一方天地里儿童的教育与成长,写出了雪域儿童成长中的快乐。

在藏语中,“曼巴”的意思是“医生”,医生的天职就是“治病救人”。在《草原小曼巴》中,作者再次将孩子们成长的“乐园”聚焦到了“学校”“诊所”“牧场”三个维度中,书写了儿童成长中的快乐。如班马在《中国儿童文学理论的批评与构思》中所言:“儿童的生活状态,若从现实来看,那便自然地推导出就是‘学校生活’了。”

在所有的教育中,我们不能忽略学校教育。在《草原小曼巴》与《草原小骑手》中,作者自然将儿童教育的“重心”放到了学校,多笔墨书写出了儿童在学校生活中的快乐。但在《草原小曼巴》中,作者王小忠没有更多地去写老师如何手把手地教给儿童知识,也没有更多地回到儿童所在的班级去写他们在集体中的温暖,而是注重展露学校的新貌和老师的家访,并将其与家长接送孩子时的愉快结合起来,在情意化的对话中完成了“师生情”的培养与教育。

《草原小曼巴》中的老师,有来自本土的藏族老师嘉木,也有前来支教的李老师;学生中有来自牧区的学生康珠扎西、班马次力,也有来自农区的学生胡静梅、赵叙等。在不同的礼貌用语、不同的学习方式、不同的顽皮对话中,让每个孩子都潜移默化地受到良好的教育。

在学校教育中,我们看到了在党和国家惠农利民政策的实施下,农村与牧区的融合。诚然,在儿童的成长路上,学校教育是儿童成长最重要的时段,在学校里,集体交流,儿童之间的友情和摩擦必将给儿童留下永久的回忆。但儿童的在校生活毕竟是有限的、封闭的。放假、或放学对儿童来说都是另一种生活。学校放假放学,儿童自然回到另一片成长的乐园——家庭。《草原小曼巴》中的儿童回到了牧场。在这一场景的生活中,作者自然回归到了儿童生存能力的培养与教育上。在这里,我们不断地想起班马在《中国儿童文学理论的批评与构思》中的那段论述:“童年期深深蕴含着古老的东西,‘儿童’与‘古老’产生了有意味的联系,直至时间的久远之处。”对于藏族儿童来说,回牧场就是儿童“天性”的回归。

青藏高原上的藏族人民离不开大自然。茫茫雪山、雪崩、狂风、沼泽;狼、豹、严酷的自然环境等,构成了对生命的挑战,作为藏族牧人必然也将生存本能无意识地传授给自己的孩子。在《草原小曼巴》与《草原小骑手》中,作者将喂狗、生牛粪火、烧水、拌糌粑、牧牛羊、撵羊毛、割草储料、打狼等最基本的生存能力艺术化地传授给儿童。在远古的中国历史中,火既能驱走凶猛的野生动物,也能产生光与热,还能煮熟食物,但水火无情。火也会毁灭自然植被,给人类造成灾难。人类对火的合理使用标志着人类“智”的飞越。《草原小曼巴》中作者刻意描写小男孩的阿乃(叔叔)教他生火的环节。当然,如何理性处理生存与自然动物之间的矛盾也是著作要给孩子们提供的一大教育。美国生态学家利奥波德曾写过一篇散文叫《像山那样思考》,在这篇文章里,他谈到了狼在自然生态中的意义。同样在《草原小曼巴》中,作者引出了打狼事件之后,以讲故事方式告诉小朋友们,狼是自然界的保护动物,对付它最为合理的方式便是屁股底下坐一张狼皮或是养一只猎狗。这样的教育既免去了人对自然生命的残害,又教会了孩子们动物之间的“克生”关系。

小说中的诊所空间是孩子们有趣接受中医药知识的地方,诊所里有疼爱孩子的中医大夫爷爷。在中国民间,中医虽然能治百病,但中医使用的药材来自于大自然,尤其是小说中所写的“黄芪”“党参”“柴胡”“虫草”等药物的采撷会造成对自然的破坏。出于生态保护,小说中康珠扎西的爷爷并不是从自然界中采撷药材,而是撷来药草籽种在自家的菜园子里。不难发现,爷爷在讲述培育药材的过程中自然也将中医学的基本知识传授给了孙子康珠扎西。在那一方园地里,看似是长辈与晚辈之间的友情对话,实则无意识地传授给了孙子辈们三方面的知识:一是自然生态保护意识,二是药材培育技术,三是中医基本知识。有了长辈这几方面的知识普及,孩子自然就成为“草原小曼巴”。

当然,从小说的整体寓意看,“草原小曼巴”不是行走在民间大地的小曼巴,而是“疗救”自然的小曼巴。

如果说《草原小曼巴》重在强调儿童生态保护意识的话,《草原小骑手》则又是一部从儿童视角书写了生态忧思,小说具有一种文化寻根意识。小说中,阿爸又成为一个“根”文化知识的传授者。他传授给孩子们的是如何保护河里的鱼及鱼在藏文化中的意义;也传授了如何保护山里的野鸡等生物。与《草原小曼巴》所不同的是,《草原小骑手》中写出了藏族儿童的英雄梦想。显然这部儿童小说是在“格萨尔王”史诗影响下创作的一部儿童小说,小说回溯安多“格萨尔”文化的同时,重点突出了“少年志”的书写,其更利于培养孩子们的集体荣誉感。

班马在论述儿童文学与通俗文学的区别时说:“儿童文学的精神是‘入世’的,而一般的通俗文学在审美效应上却有一种‘遁世’的倾向;通俗文学完全取一种大众艺术的形式,而儿童文学的艺术形式中还具有神话原型、寓言意味等,类型似于后现代主义的文学性发展。”小说中的叙事主人公亲临插箭节、赛马节等本民族节庆现场,在丰富的节日文化中获得快乐的同时,也引发了一个孩子永远争当草原骑手的“入世”梦想,小说更多地突出了人马的关系,自然也就回归到了对马背英雄的想象。