2月9日,大年三十。

早上10点,阳光照进山谷,映出了边境一座座雪山雄伟的轮廓,海拔3700米的阿里地区普兰县中尼5号界桩执勤点,还被白茫茫的冰霜所覆盖。

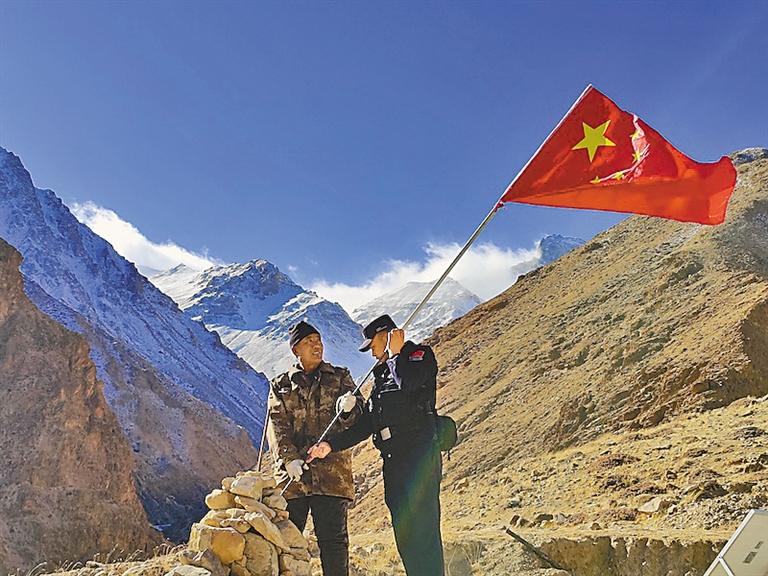

突然,一阵敲击声响起,阿里边境管理支队普兰边境派出所民警边巴次仁正在敲打与土一同被冻住的旗杆。

“最近几周温度太低了,旗杆跟土都冻在一起了。今天把国旗换成新的,再过十几个小时就要迎新年咯。”旗杆是插在土中的一根几米长的钢管,周围垒上30厘米高的大石块用来固定,边巴次仁一边敲击着“旗杆”,一边哈着白气。

执勤点是一间插着小国旗的普通板房。执勤点没有电,只能用太阳能发电;但昼夜温差极大,到了晚上基本在零下十多、二十摄氏度左右,雍巴拉山口吹来的风,更是冰冷刺骨,民警只能烧炉子取暖。

“岗位虽小,但职责重大,我们负责中尼5号界桩左右两翼的巡逻管控。”边巴次仁继续敲击着旗杆说,每天都要上山巡逻,今天要对边境线进行一次全面踏查,用戍边民警的方式迎接新年的到来。

匆匆吃过早餐,边巴次仁穿上执勤装备,带领联防队员,顶着凛冽寒风踏上了巡逻路。

巡逻的路不好走,要翻过一座又一座山,要么一直爬山,要么一直下陡坡。

面对斜度近70度的坡,“原住民”边巴次仁游刃有余。只见他手扶大石,双腿微蹲,顺势借力便翻上了陡坡。“把手给我,这里土层是碎的,容易往下滑。”边巴次仁转身对队友说道。

在物防、技防设施的盲区一路跋涉,低温和汗水把边巴次仁的眉毛染成雪白,耳边的寒风更像是无限放大音量的音箱,让他将外音屏蔽。

但他们丝毫不敢大意,缓缓地走在边境线上巡逻,远远望去,像是一个个会移动的摄像头。爬到山顶后,他拿出挂在胸前的望远镜,查看边境山口是否有异常。

冬季的边境大风、低温,一片白雪皑皑,也就容易成为不法分子企图偷越边境的“良好时机”。

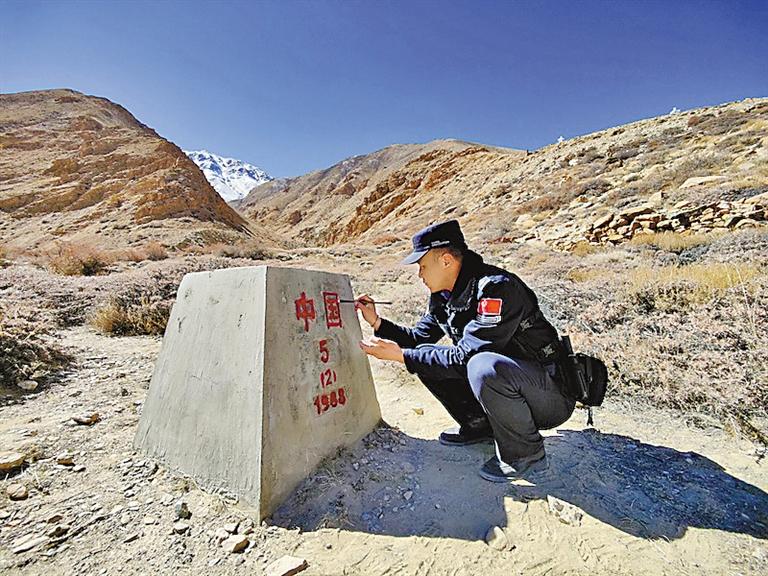

巡逻结束回到执勤点后,边巴次仁并没有卸下执勤装备,而是拿着毛笔和红油漆朝着执勤点的河对岸走去,过河几百米便是中尼5号界桩。

边巴次仁拿出毛笔跟红漆一笔一划地描着,“只有坚守在边境的我们才能体会到,除夕这天,为界碑描红的自豪感。”边巴次仁感慨不已。

描红界碑那一刻,眼前是界碑,身后是祖国,只有他们知道,守护的不仅是边疆国土,也是万家灯火。

“次仁,年夜饭到了!”忙完已是下午7点,由于执勤点做饭不便,普兰边境派出所民警驱车为执勤点送来年夜饭。

吃着年夜菜,边巴次仁和执勤点护边联防队员掏出手机跟家里人视频,虽相隔千里,但大家依旧忘不了团圆是除夕夜的主题。

吃完饭休息片刻,边巴次仁和护边联防队员穿戴好装备,拿上手电筒又开始踏上巡逻路。

远处的雪山,沉默无语。正如这个特殊的节日里,戍边民警对祖国和人民无声的承诺。